Archivalien aus dem Kreisarchiv. © Kreisarchiv Herzogtum Lauenburg.

ARCHIVALIE DES MONATS!

Monat April 2025

Personalakte des ersten Kreisarchivars Dr. Hans Ferdinand Gerhard 1925

Monat Mai 2025

Gästebuch des Kreises Herzogtum Lauenburg 1922 bis 1964

Monat Juni 2025

Urkunde zum Verkauf des Dorfes Kerstorp (Kastorf) 1377

Amtseinführung von Dr. Hans- Georg Kaack als Leiter des Kreisarchivs 1968

Karte des Sachsenwaldes 1671

Monat Oktober/November 2025

Fotografien zum Neubau Kreishaus Barlachstraße 1977-1980

Weihnachtsausgabe der Lauenburgischen Zeitung 1925

Archivalie der Monate Januar/Februar 2026

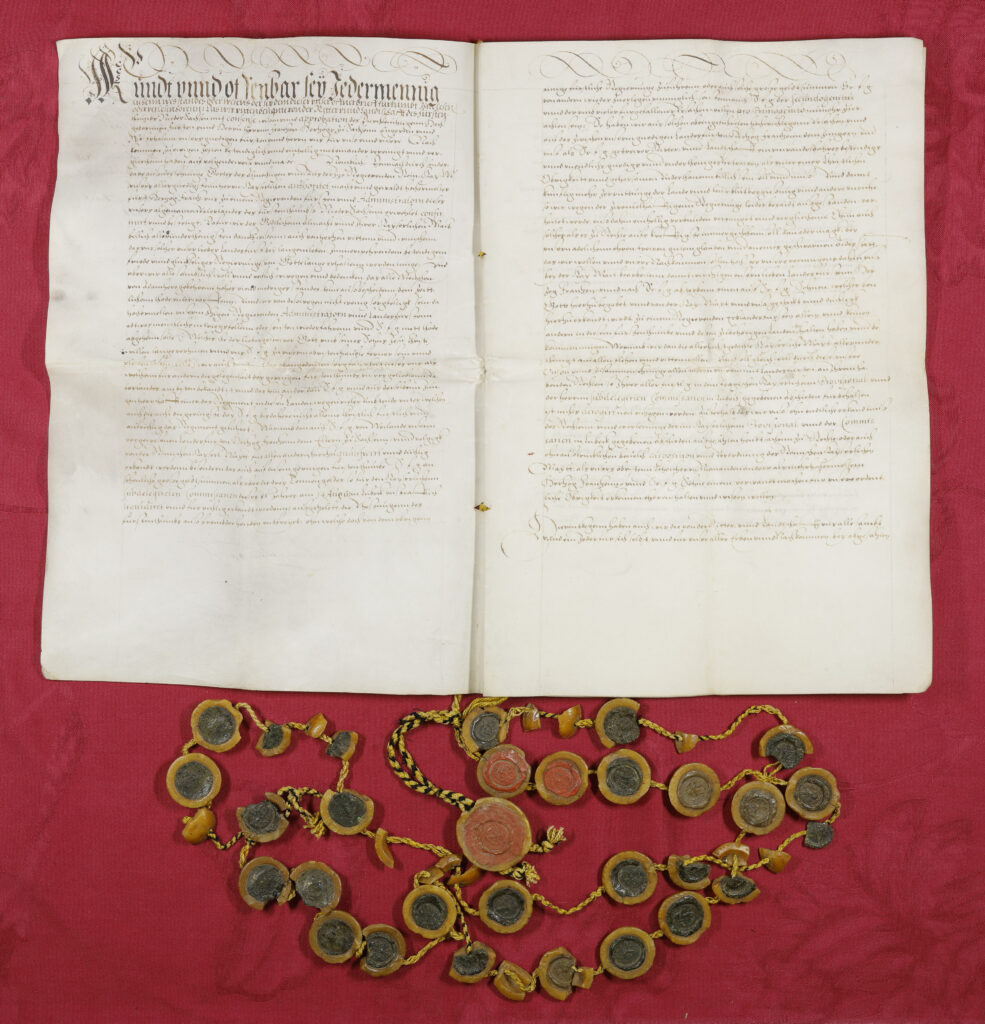

Gründungsurkunde der Ewigen Union der Ritter- und Landschaft vom 16. Dezember 1585

Signatur: KrA RZ Urk.-Abt. 10 Nr. 11

Mit dieser Vereinbarung schlossen sich die Ritter- und Landschaft zu einer Union zusammen, um Rechte der Stände im Herzogtum Lauenburg zu sichern.

Inhaltlich regelte die Union die Anerkennung der Herrschafts- und Erbfolge Herzog Franz II., die Unteilbarkeit des Herzogtums, die Bestätigung der Privilegien der Ritter- und Landschaft sowie das Selbstversammlungsrecht und die Durchsetzung des Widerstandsrechts gegen den Herzog bei etwaigen Verstößen – bis hin zur Aufkündigung des Treueeides. Ein zentraler Bestandteil war außerdem der Vorbehalt der Erbhuldigung: Keinem Landesherrn sollte gehuldigt werden, bevor dieser die Privilegien und Rechte der Ritter- und Landschaft ausdrücklich bestätigt hatte.

Zur Wahrnehmung und Durchsetzung dieser Rechte und der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Landesherrn und Mitgliedern sah die Union die Bestellung von vier Ältesten vor. Diese fungierten als beauftragte Vertreter der Ritter- und Landschaft und waren befugt, bei verweigerter Rechtgewährung die Angelegenheiten vor kaiserliche Gerichte sowie Kurfürsten und Fürsten zu bringen. Zu den ersten Ältesten wurden in der Urkunde Stadthalter Barthold von Perkentin zu Groß Zecher, Jurist Hieronimus Schulze zu Marschacht, Rat Hans Daldorf zu Wotersen sowie der Landmarschall Fritz von Bülow zu Gudow berufen. Unterzeichnet wurde die Union auf Seiten der Ritter- und Landschaft durch 36 führende Vertreter des landgesessenen Adels.

U.a.: Statthalter in Tüschenbek und Gronow Heinrich Rantzow, Bartholdt von Berkenthien, Hieronymus Schulz, Lüder Lützow, Fritz von Bülow, Hans Daldorf, Lorentz Schacke, Harttich Schacke, Hans von Bülow, Calirtus Schein, Otto Lützow, Jürgen von der Kedenborche, Gevert Wittdorf, Lulff von Benthin, Vollart von Scharpenborch, Paschen Schacke, Jochim Moller, Clement von Knesebeck, Otto Schacke, Clawes Schacke, Lorentz von Kuhlen zu Wellingsbüttel, Fr. Aepinus, Hartwich von Berkentin, Magnus Lützow, Joachim Lützow, Ulrich Wackerbart, Jochim von Bülow, Gebhardt von Wittorf, Helmold Schacke, Valtin Daldorf, Hans Volraht von Scharpenberg

Die Urkunde besteht aus zwei gehefteten Bögen Pergament. Eine schwarz-gelbe Schnur verbindet die 37 Wachssiegel der Vertreter der Ritter- und Landschaft und des Herzogs Franz II. Unter den 37 ursprünglichen Unterschriften finden sich 42 weitere, aus denen hervorgeht, dass, wie in der Formulierung der Union angedacht, jeder neue Besitzer eines adeligen Gutes, der nicht durch Erbgang zu seinem Besitz gekommen war, die Union durch Unterschrift anerkannte. Die letzte Unterschrift stammt aus dem Jahr 1858 – kurz vor Auflösung der Ritter- und Landschaft. Am 6. Januar 1586 traten die Städte Ratzeburg und Lauenburg der Union bei und erklärten sie durch Bürgermeister und Rat ausdrücklich als für sich verbindlich anerkannt. (Urk-Abt. 10 Nr. 12)

Die in der Ewigen Union festgeschriebene Mitwirkung der Ritter- und Landschaft prägte die innere Ordnung des Herzogtums bis ins 19. Jahrhundert und wurde erst mit der Einführung von Kreisordnung und Landrat endgültig abgelöst.

Quellen: Eckhardt Opitz: Herzogtum Lauenburg. Das Land und seine Geschichte. Ein Handbuch, Neumünster 2003; Eckhardt Opitz: Das Herzogtum Lauenburg. Seine Geschichten in Texten, Bildern, und Dokumenten. Husum 2022; Peter von Kobbe: Geschichten und Landesbeschreibung des Herzogtums Lauenburg, Bd. 2, Altona, 1836/1837.